Portraits de personnalités barbues

L'évolution de la mode de la barbe se saisit bien lorsque sont juxtaposés les portraits d'une personne réalisés à différents moments de sa vie. C'est ce que je propose de faire dans cet article. Dans la mesure du possible, j'ai tenté de donner un exemple pour chaque décennie.

Années 1510 /1520

François Ier, roi de France. A son avènement en 1515, le roi François, âgé de vingt ans est un jeune prince imberbe. Quelques années plus tard, la mode de la barbe se répand dans les cours italiennes, puis gagne la cour de France. Sur son portrait de Chantilly peint à la fin des années 1510, le jeune roi arbore une legère petite barbe. Il faut pourtant attendre 1521 environ, pour que le roi porte vraisemblablement définitivement la barbe1. Dix ans plus tard, sur le portraits de Jean et François Clouet, le roi la porte fournie.

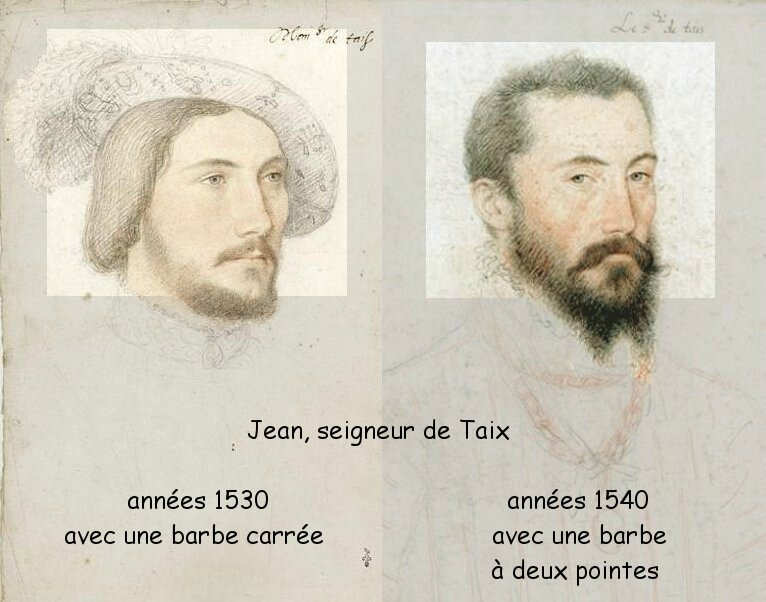

Années 1530 /1540

Jean de Taix, seigneur de Taix. Dans les années 1530, ce jeune noble de la cour de France porte une barbe carrée. Dix ans plus tard, devenu colonel général de l'infanterie française, il porte la barbe à deux pointes (les cheveux sont coupés courts également).

Années 1540 /1550

Antoine de Bourbon, roi de Navarre (père du futur roi Henri IV). Le jeune prince, qui est portraituré à l'occasion de son mariage avec Jeanne d'Albret, porte une longue barbe à deux pointes. Dix ans plus tard, devenu à la mort de son beau-père, roi de Navarre, il porte une barbe taillée et ronde.

Années 1580 /1600

Henri IV, roi de France. L'image d'Henri IV avec sa barbe ronde nous est familière. Pourtant, le roi ne l'a pas toujours portée. Ses premiers portraits le représentent à vingt ans, imberbe. Puis, plus tard, les images qui le montrent à trente ans, le présente avec un petit bouc pointu. A quarante ans, devenu roi de France, sa barbe s'est allongée et agrandie, suivant en cela la vogue des longues barbiches. Dix ans plus tard, sa barbe est taillée en rond.

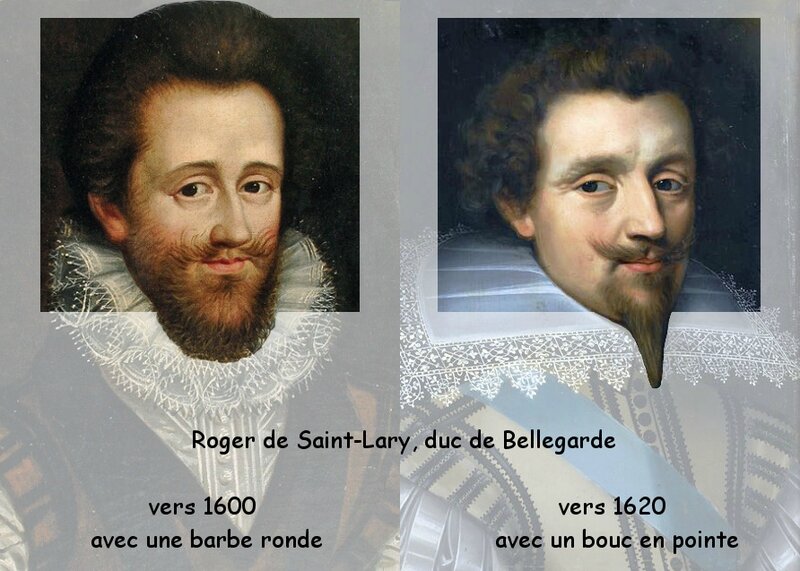

Années 1600 /1620

Roger de Saint-Lary, duc de Bellegarde (ancien mignon d'Henri III). Sous le règne d'Henri IV, ce grand courtisan de la cour de France porte, à trente ans passés, la barbe ronde caractéristique de cette époque. Vingt ans plus tard, la mode a changé ; il porte le bouc en forme de dard.

Années 1620 /1630

Armand du Plessis, cardinal de Richelieu. A son entrée au conseil du roi (1624), le jeune cardinal porte le long bouc pointu en forme de dard caractéristique de cette époque. Dix ans plus tard, le dard s'est raccourci. Ce n'est plus qu'une barbiche pointue jointe sur le dessus par une mouche. L'ensemble est parfois appelé barbiche royale. La moustache est relevée en pointe sur les extrémités.

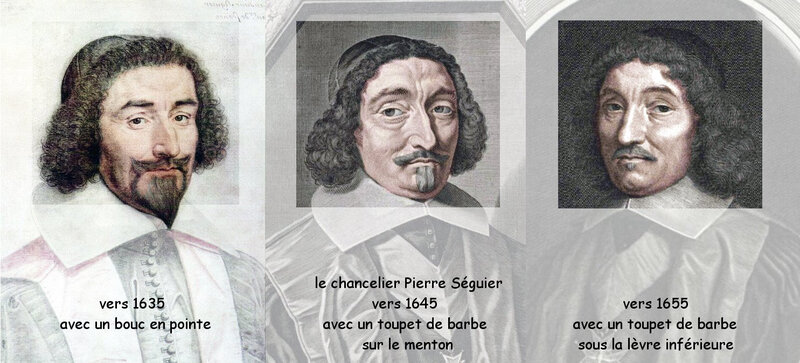

Années 1630 /1650

Pierre Séguier, chancelier de France. La succession des portraits de ce grand magistrat illustre assez bien la disparition progressive de la barbe au milieu du XVIIe siècle. Au moment de sa nomination comme chancelier par le roi Louis XIII (1635), Pierre Séguier porte encore le bouc pointu. Dix ans plus tard, sa barbe s'est réduite à une ligne verticale de poils qui part de la lèvre inférieure jusqu'au centre du menton. Dix ans plus tard, il ne porte plus qu'une mouche, sorte de petite touffe de poils placée sous la lèvre inférieure.

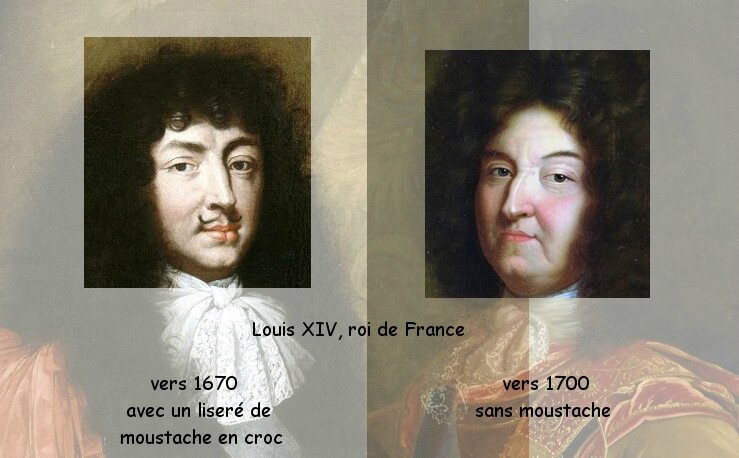

Années 1660 /1700

Louis XIV, roi de France. Le roi porte dans les années 1670 une moustache en croc qui disparait dans les années 1690. Au XVIIIe siècle, l'aristocrate est complètement rasé.

Notes

1. Jean Marie Le Gall, Barbes et moustaches, XVe-XVIIIe siècle, publiée chez Payot en 2011, p. 30.

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F79%2F57%2F417644%2F88320946_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F56%2F78%2F417644%2F94099430_o.jpg)