Les années 1600

En France

Au commencement du Grand siècle, le col rabattu se présente plié à l'arrière du cou, mais déplié à l'avant, les pointes écartées. Cette mode née dans les années 1580 est à l'origine du développement du rabat au XVIIe siècle.

La galerie de portraits présentée ci-dessous illustre ce développement progressif qui caractérise la fin du XVIe siècle. Ce sont des portraits peints à la fin des années 90 ou approximativement vers 1600. A la quatrième image, le col présente les formes empesées caractéristiques de la première décennie du XVIIe siècle. Empesé signifie que le col a été traité à l'empois, une colle à base d'amidon. Ce traitement qui rigidifie le tissu, permet au col de ne pas s'avachir. Empesé, il conserve sa forme.

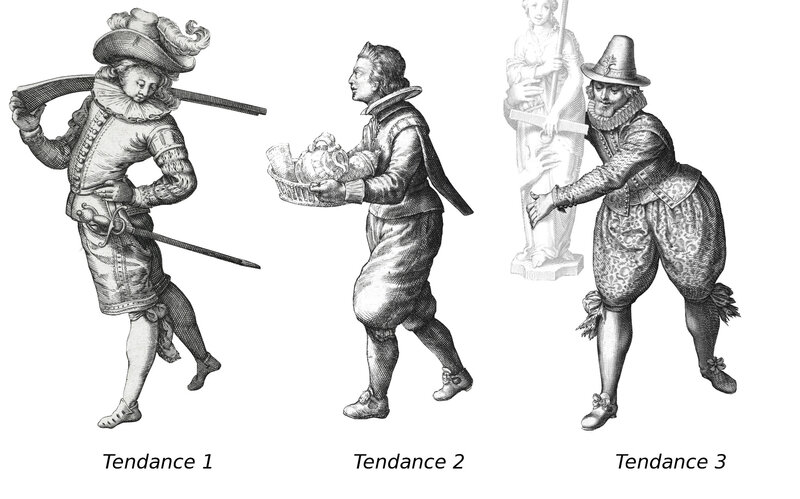

La tendance dominante de cette époque est le déploiement en pointe sur les côtés et en conséquence l'extension du rabat au-dessus des épaules. Comme le col reste plié à l'arrière de la tête, il a cette silhouette géométrique particulière, d'aspect très pyramidal.

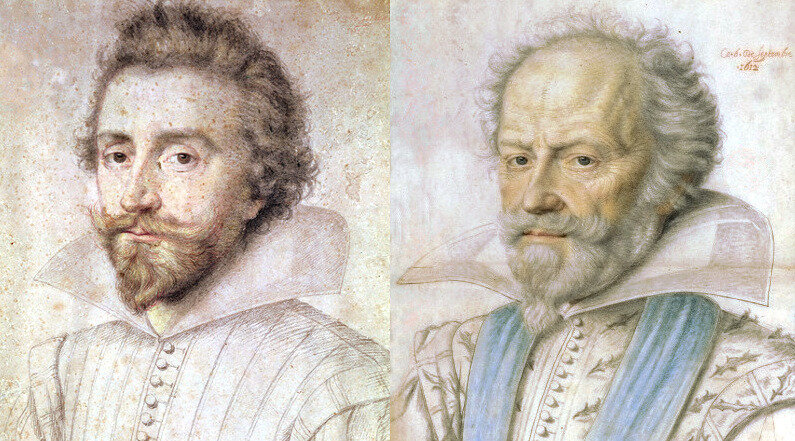

Les trois premiers portraits ci-contre à gauche sont datés de 1602. Ceux de la galerie en-dessous sont respectivement datés de 1603 et 1604. Ils montrent l'évolution du col vers la forme d'une pyramide aux arrêtes presque droites.

Les trois premiers portraits ci-contre à gauche sont datés de 1602. Ceux de la galerie en-dessous sont respectivement datés de 1603 et 1604. Ils montrent l'évolution du col vers la forme d'une pyramide aux arrêtes presque droites.

Plié au-dessus des épaules, le col empesé a une forme à trois dimensions, celle d'un tétraèdre au sommet duquel trône la tête.

L'usage de la dentelle s'observe surtout chez les nobles (comme sur le portrait ci-contre à droite, représentant le jeune prince de Condé).

L'usage de la dentelle s'observe surtout chez les nobles (comme sur le portrait ci-contre à droite, représentant le jeune prince de Condé).

A la fin de la première moitié de la décennie, le col recouvre une bonne partie des épaules, mais sans être posé à plat. Ses bords ne font que les effleurer.

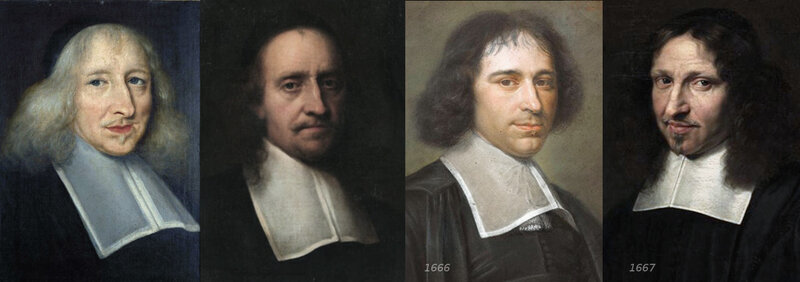

La galerie de portraits ci-contre présente les deux façons de présenter le rabat, soit tombant et relaché, soit monté et raide.

Pour une étude typologique des formes du col, je vous invite à découvrir au musée de Picardie à Amiens, la série de tableaux appelés puys, offrant un ensemble de portraits représentant essentiellement des hommes et des femmes de la bourgeoisie (ci-dessous).

Pour une étude typologique des formes du col, je vous invite à découvrir au musée de Picardie à Amiens, la série de tableaux appelés puys, offrant un ensemble de portraits représentant essentiellement des hommes et des femmes de la bourgeoisie (ci-dessous).

A travers trois tableaux, respectivement datés de 1601, 1603 et 1605, on saisit les différentes formes du col et leur évolution dans le temps. L'étude de cette iconographie est essentielle pour contrebalancer l'approche évolutionniste qui particularise ma démarche sur ce blog.

A travers trois tableaux, respectivement datés de 1601, 1603 et 1605, on saisit les différentes formes du col et leur évolution dans le temps. L'étude de cette iconographie est essentielle pour contrebalancer l'approche évolutionniste qui particularise ma démarche sur ce blog.

***

Au milieu de la décennie, le col apparaît désormais en apesanteur. Il se soulève des épaules qu'il laisse apparaître. C'est le collet monté, un col empesé monté sur une armature métallique. C'est la principale nouveauté et caractéristique des années 1600 : le col est suspendu.

En se soulevant, le col poursuit son extension au-dessus des épaules. Il s'ouvre comme les pétales d'une fleur. Par ailleurs, il continue de se déployer en pointe. A la cour, cet aspect pointu lui donne un aspect triangulaire.

En se soulevant, le col poursuit son extension au-dessus des épaules. Il s'ouvre comme les pétales d'une fleur. Par ailleurs, il continue de se déployer en pointe. A la cour, cet aspect pointu lui donne un aspect triangulaire.

Cette silhouette triangulaire est très caractéristique de la tendance des années 1609-1610 environ. On la retrouve sur les derniers portraits du dauphin Louis (images ci-dessous à droite, représentant le dauphin avant sa montée sur le trône en 1610 à l'age de neuf ans).

Cette disposition en pointe se retrouve sur les gravures de l'entrée ducale d'Henri II à Nancy en 1610 (L'ordre tenu au marcher parmy la ville de Nancy capitale de Lorraine à l'entrée en icelle du serenissime prince Henry II). La gravure représentant la noblesse à cheval, offre toute une série de points de vue du collet monté, selon la position du cavalier (de face, de profil, de trois-quarts) (image ci-dessous).

Cette disposition en pointe se retrouve sur les gravures de l'entrée ducale d'Henri II à Nancy en 1610 (L'ordre tenu au marcher parmy la ville de Nancy capitale de Lorraine à l'entrée en icelle du serenissime prince Henry II). La gravure représentant la noblesse à cheval, offre toute une série de points de vue du collet monté, selon la position du cavalier (de face, de profil, de trois-quarts) (image ci-dessous).

Dans le cercle robin et intellectuel, moins assujetti aux vanités de la mode, les hommes portent un collet plus sobre (images ci-dessous).

Son style est en décalage de quelques années avec celui de la mode curiale, car sa forme ne présente pas cet aspect triangulaire vu précédemment. C'est plutôt celle des cols empesés du début de la décennie, conjugué à la forme aérienne propre aux années 1600.

Son style est en décalage de quelques années avec celui de la mode curiale, car sa forme ne présente pas cet aspect triangulaire vu précédemment. C'est plutôt celle des cols empesés du début de la décennie, conjugué à la forme aérienne propre aux années 1600.

Evidemment, pour les plus modestes et les plus réfractaires à la mode, il y a toujours la possibilité de porter un col blanc à petit rabat, comme celui porté ordinairement par les prêtres (illustrations d'hommes d'Eglise ci-contre) ; et pour les plus austères, de ne rien porter.

Evidemment, pour les plus modestes et les plus réfractaires à la mode, il y a toujours la possibilité de porter un col blanc à petit rabat, comme celui porté ordinairement par les prêtres (illustrations d'hommes d'Eglise ci-contre) ; et pour les plus austères, de ne rien porter.

En Europe du Nord

En Angleterre, le col présente des formes moins empesées qu'en France. Le linge est plus librement disposé. Au début de la décennie, le col est posé à plat sur les épaules, quand celui de la mode française est disposé en tétraèdre.

Le passage à une forme montée est très bien illustré par les portraits du roi Jacques Ier d'Angleterre juxtaposés ci-dessous. Il s'agit de deux portraits présentés chacun en deux versions différentes ; que ce soit le modèle de gauche ou celui de droite, l'évolution est la même : le rabat devient suspendu.

C'est avec cette forme de rabat que Crispin de Passe a représenté les comploteurs de la conspiration des poudres. Le point de vue de dos permet de voir la pliure du col à l'arrière de la tête.

Dans les pays du nord de l'Europe, comme aux Pays-Bas, la collet monté ne semble pas prédominant à l'inverse de la France. La mode existe, mais on lui préfère la fraise.

Dans les pays du nord de l'Europe, comme aux Pays-Bas, la collet monté ne semble pas prédominant à l'inverse de la France. La mode existe, mais on lui préfère la fraise.

Dans son autoportrait Sous la tonnelle de chèvrefeuille, réalisé en 1609, le peintre Rubens se représente avec son épouse dans un cadre champêtre (extrait ci-contre à gauche). C'est le portrait souvenir de leur mariage. La pose est décontractée, et à l'image de cette atmosphère détendue, le rabat du peintre retombe librement sur les épaules. Son collet n'est pas monté.

Les années 1610

En France

Le collet monté des années 1610 a la forme d'un plateau semi-circulaire légèrement convexe.

Le collet monté des années 1610 a la forme d'un plateau semi-circulaire légèrement convexe.

Le col est toujours suspendu mais il n'est plus plié à l'arrière de la tête. Il s'aplatit, se tend et adopte le contour d'un demi-cercle. Cette évolution lui fait perdre l'aspect pointu et triangulaire qu'il avait dans la tendance précédente.

Ce développement s'effectue de façon progressive, car dans les premières années de la décennie, le col garde encore sa forme de corolle évasée.

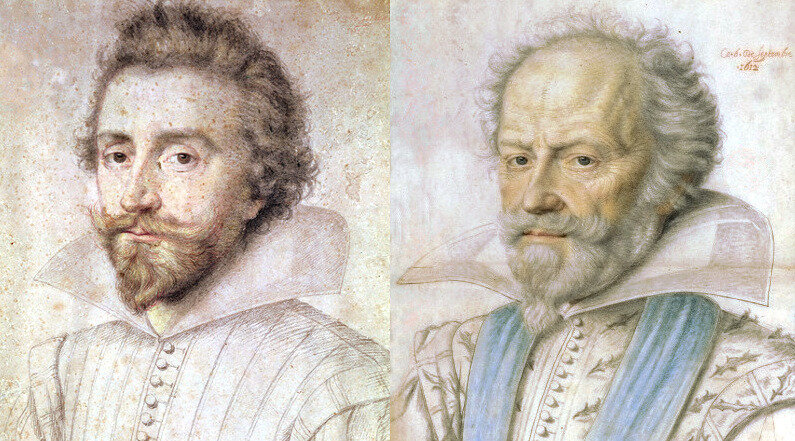

Le portrait de Guillaume de l'Aubéspine (ci-contre à droite) dessiné en 1612 par Daniel Dumonstier, présente un col ballant, dont les bords retombent légèrement inclinés vers le bas.

Le portrait de Guillaume de l'Aubéspine (ci-contre à droite) dessiné en 1612 par Daniel Dumonstier, présente un col ballant, dont les bords retombent légèrement inclinés vers le bas.

Le col tend à s'aplatir mais durant toute la période de la régence de Marie de Médicis (1610 à 1614), sa forme reste encore légèrement convexe (images ci-dessous).

Le passage du collet à une forme rigide et plate se fait dans le courant de la décennie. Les trois portraits du roi Louis XIII (ci-dessous) permettent de saisir l'évolution de la tendance : le collet monté présente d'abord un col évasé, de forme convexe (vers 1610), puis, se présente comme un plateau rigide (vers 1615-1616), et enfin, ce plateau paraît s'affaisser légèrement en formant deux sortes d'ailes (vers 1618-1620 ?).

Le collet monté sous forme de plateau rigide est la deuxième tendance à retenir pour les années 1610. Est-ce cette forme semi-circulaire qui explique qu'on lui ait donné le nom de rotonde ? (portrait ci-contre)

On peut penser que cette tendance finit par s'imposer dans la deuxième moitié de la décennie. En témoignent les deux portraits ci-dessous à droite, qui sont datés de l'année 1618.

Le déploiement du col rabattu se remarque également chez les portraits des hommes de robe. Mais contrairement aux gentilshommes de la cour, le rabat des hommes de loi se porte faiblement plié et déployé plus simplement.

En Angleterre

En Angleterre, la rotonde s'impose également dans les portraits des années 1615-1620 (troisième ligne de portraits ci-dessous). Au début de la décennie, la collet monté reste plié à l'arrière de la tête ou présente une forme simplement convexe (première ligne de portraits ci-dessous). Les portraits du roi Jacques Ier montre ce passage d'une ligne convexe à une forme plus raide (deuxième ligne de portraits ci-dessous).

Le collet monté peut prendre des dispositions luxuriantes très osées. Sur les deux portraits anglais ci-contre, la rotonde est bordée de dents en dentelle en forme de languette de grande taille et pointue.

Le collet monté peut prendre des dispositions luxuriantes très osées. Sur les deux portraits anglais ci-contre, la rotonde est bordée de dents en dentelle en forme de languette de grande taille et pointue.

Aux Provinces-Unies

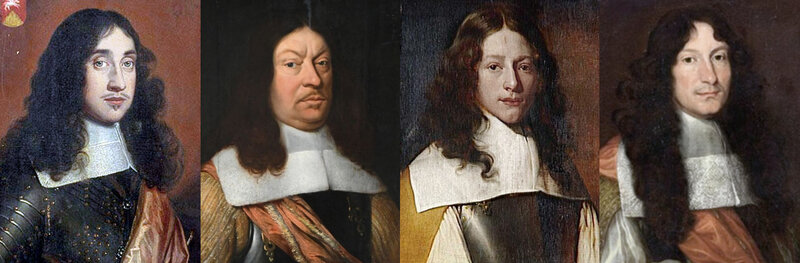

Aux Pays-Bas, l'on retrouve les mêmes tendances, même si la fraise prédomine encore largement. Les illustrations présentées ci-dessous appartiennent à une série de portraits d'officiers réalisés par Van Ravesteyn et conservés au Mauritshuis à la Haye. Ils répondent à une commande du prince d'Orange, ce qui explique leur homogénéité (cadragre, décor, posture et habit). Les portraits ont principalement été peints vers 1611-1612. Ils donnent un état des différents modèles de cols existant à un instant T. Je n'en présente que quatre mais le Mauritshuis en conserve plus d'une vingtaine (voir sur Wikimedia). Si la forme dominante est celle du collet monté, de nombreuses différences apparaissent au niveau de l'ornementation de la dentelle, du degré de pliage, et de la taille du rabat. Cette présentation permet de montrer que l'étude du vêtement ne saurait se réduire à suivre l'évolution de la tendance dans le temps ; pour chaque époque, la mode se décline selon des critères sociaux-culturels multiples. Ici, la forme du col répond à un stéréotype facilement caricatural : c'est l'officier le plus jeune qui porte le col le plus ostentatoire, tandis que l'officier le plus âgé porte le col le plus sobre...

Les années 1620

1 - Le grand col en plateau

Le collet monté dans sa forme de plateau connaît son apogée dans les années vingt.

Dans le milieu curial, c'est une mode exubérante qui présente des plateaux qui font la largeur des épaules. Sa taille et la richesse de sa dentelle témoignent du degré de noblesse de son porteur et de son rang à la cour. Les quatre portraits ci-dessous sont des seigneurs de la haute noblesse française (Guise, Montmorency, Nevers, Soissons). Cette tendance se rencontre également en Angleterre et les cours d'Europe, mais on peut se demander si cette exubérance n'est pas propre à la France. Sur les portraits étrangers, les rotondes sont moins présentes et moins ostentatoires, y compris en Angleterre où la fraise à la confusion prédomine largement.

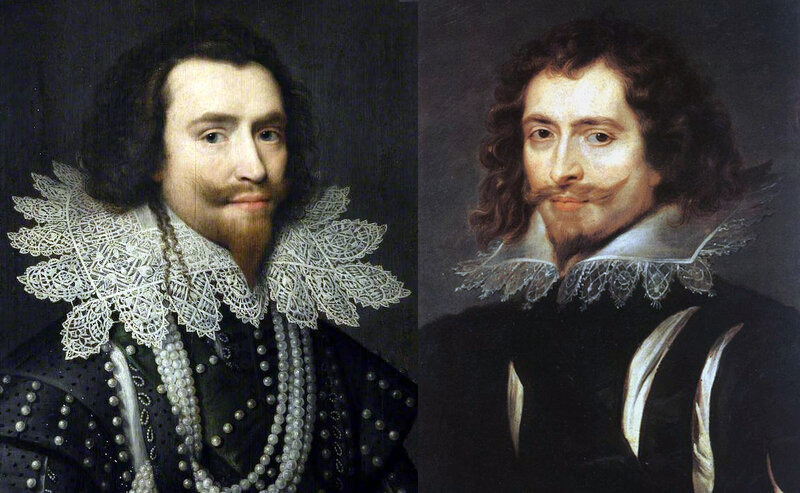

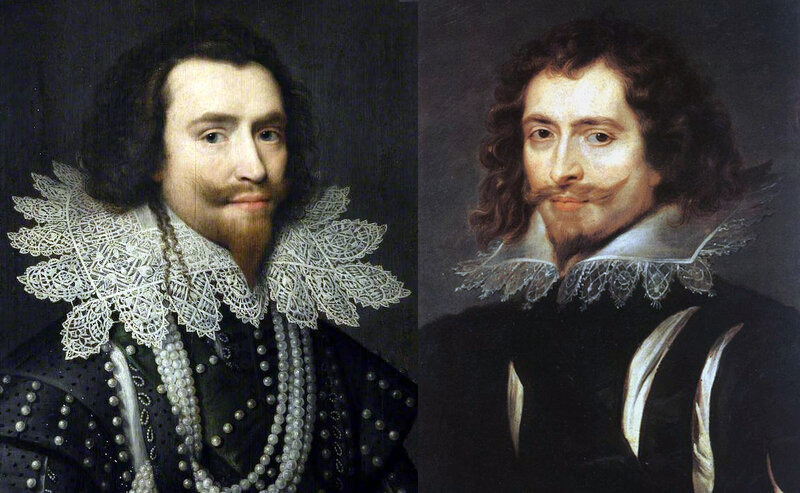

Ces deux portraits du duc de Buckingham réalisés à une date peu éloignée montrent deux styles différents de porter le collet monté. Le premier est un portrait d'apparat qui présente un grand plateau riche en dentelle ; c'est le collet monté que portent les riches seigneurs de la cour à l'occasion des cérémonies officielles. Le second portrait présente un collet plus sobre par sa taille et sa dentelle ; c'est le collet monté porté au quotidien.

Ces deux portraits du duc de Buckingham réalisés à une date peu éloignée montrent deux styles différents de porter le collet monté. Le premier est un portrait d'apparat qui présente un grand plateau riche en dentelle ; c'est le collet monté que portent les riches seigneurs de la cour à l'occasion des cérémonies officielles. Le second portrait présente un collet plus sobre par sa taille et sa dentelle ; c'est le collet monté porté au quotidien.

La rotonde n'est pas réservée à la noblesse d'épée. C'est une mode également portée par les gens de robe, hommes de loi ou d'Eglise. Le style est évidemment plus sobre, généralement sans dentelle (ci-contre portrait de l'archevêque de Paris Jean-François de Gondi, du cardinal de Guise et du cardinal de Richelieu).

La rotonde n'est pas réservée à la noblesse d'épée. C'est une mode également portée par les gens de robe, hommes de loi ou d'Eglise. Le style est évidemment plus sobre, généralement sans dentelle (ci-contre portrait de l'archevêque de Paris Jean-François de Gondi, du cardinal de Guise et du cardinal de Richelieu).

Cette mode du collet monté se porte encore à la fin de la décennie. On le trouve encore représenté sur les gravures de « mode » éditées vers 1628-1629 (Couple d'elegants habillés à la mode de France par Jean Picart, 1628 et La noblesse française à l'église par Abraham Bosse, 1629).

L'essentiel de son évolution réside dans son abattement. Les deux ailes latérales s'affaissent (illustrations ci-dessous).

2 - Le petit rabat empesé

Pendant que s'achève la mode du collet monté en plateau, une nouvelle tendance fait son apparition : le petit rabat empesé.

A première vue, c'est une mode qui ne présente rien d'original ; probablement lassés des extravagances de la rotonde, les gentilshommes de la cour reviennent à un type de col beaucoup plus sobre, mais également à la connotation plus militaire.

A première vue, c'est une mode qui ne présente rien d'original ; probablement lassés des extravagances de la rotonde, les gentilshommes de la cour reviennent à un type de col beaucoup plus sobre, mais également à la connotation plus militaire.

Cette forme est une réminescence du collet porté vers 1600. Sa forme paraît moins pyramidale, car l'amplitude de l'angle de pliage est quasi identique à l'avant et à l'arrière du col (portrait ci-contre d'un gentilhomme français habillé en tenue militaire vers 1625).

Il s'agit d'un rabat empesé, c'est le traitement du tissu à l'empois qui permet à la pièce de retomber de façon raide au-dessus des épaules. Le rabat n'épouse pas la forme du cou, mais survole les clavicules.

Cette tendance trouve peut-être son origine en Europe du Nord. C'est le type de rabat que l'on rencontre souvent sur les portraits des chefs militaires aux Pays-Bas ou en Allemagne (galerie de portraits ci-dessous). Le vêtement est plus commode à porter sur le champs de bataille.

Cette tendance trouve peut-être son origine en Europe du Nord. C'est le type de rabat que l'on rencontre souvent sur les portraits des chefs militaires aux Pays-Bas ou en Allemagne (galerie de portraits ci-dessous). Le vêtement est plus commode à porter sur le champs de bataille.

L'Europe du Nord a également connu la rotonde (dans des dimensions raisonnables) mais dans le courant des années 1620, les bords du rabat s'affaissent. La galerie de portraits ci-dessous l'illustre : le premier portrait représente Ernst von Mansfeld, commandant illustre de la guerre de Trente ans, peint pendant son séjour à Londres en 1624. Les autres portraits sont datables de la seconde moitié de la décennie.

A fin de la décennie, ce petit col en dentelle se transforme. Il s'agrandit, au point que les dents qui le bordent touchent les épaules. Il garde son effet aérien, car il n'épouse par la forme du pourpoint qu'il ne fait qu'éffleurer. Il reste un collet empesé.

Peu à peu, il s'étale, donnant naissance au grand col rabattu. En un temps très rapide, il va devenir ce grand rabat de dentelle si caractéristique du costume masculin de l'époque dit Louis XIII.

La transition s'effectue dans les années 1628-1630. Le rabat prend d'abord une silhouette carrée (1629) :

Les portraits anglais présentent toujours un col au tissu relâché, faiblement ou pas empesé (ci-dessous).

Les années 1630

En France

Le grand col de dentelle est emblématique du règne de Louis XIII. Il n'existe pourtant que dans la troisième et dernière partie de son règne (1630-1643), celle des années les plus glorieuses. Hasard des dates, son usage colle parfaitement avec les limites de la décennie. De 1630 à 1640, le col rabattu s'étale sur toute la longueur les épaules et n'en bougera pas.

Le grand rabat de dentelle ne reste pourtant pas une mode figée. Pendant ses dix années de règne, il présente différentes tendances, qui se distinguent par les formes et le nombre des dents qui le bordent, ou bien par les formes et la disposition des motifs de dentelle.

Aux Provinces-Unies

Aux Pays-Bas, la mode des années 1630 est également marquée par la prédominance du rabat. Bien qu'aux Pays-Bas, la fraise à la confusion ait connu un grand engouement, elle finit par s'effacer au profil de ce dernier.

Cette évolution peut s'observer sur les portraits des édiles. Les deux tableaux présentés ci-dessous en constituent un exemple ; ils ont été peints à trois années d'intervalle. Sur le tableau de 1633, seuls 2 hommes sur 7 portent un rabat (et, un seul seulement porte le grand rabat en dentelle). Sur le tableau de 1636, c'est l'inverse, seuls 3 hommes sur 15 portent la fraise. La juxtaposition des deux images permettrait ainsi de situer aproximativement au milieu des années 1630, le mouvement de bascule où la mode du rabat supplante celle de la fraise. Il reste à vérifier si cette illustration peut être généralisée et si elle s'applique aussi bien en dehors du milieu politique.

La comparaison des deux tableaux permet également de relever les deux principales tendances formelles de cette époque : la première est l'extension du rabat au-dessus des épaules et la seconde est le retrait de la dentelle qui est releguée aux bords et dents du rabat.

Tendance 1 : extension et rétraction

L'extension se constate dès le commencement de la décennie. Elle est progressive et atteint son apothéose au milieu de la décennie. Entre 1635 et 1637, le rabat est si large qu'il dépasse des épaules et s'affaisse sur le partie supérieure des bras (4e ligne de portraits ci-dessous). A partir de 1637 environ, la tendance s'inverse ; le rabat connaît un reflux progressif. Dans les trois dernières années de la décennie, il se réduit en largeur mais sans pour autant revenir à la taille qui était celle de l'année 1630 (5e ligne de portraits).

Tendance 2 : Épanouissement et retrait de la dentelle

Le deuxième effet de mode visible concerne l'utilisation de la dentelle. Après une période d'excès où la dentelle recouvre les trois quarts de sa surface (2e et 3e lignes de portraits ci-dessus), la tendance revient à un style plus sobre. Dans la seconde moitié de la décennie, la dentelle est releguée aux rebords du rabat (4e et 5e lignes de portraits ci-dessus). Aux années luxuriantes, succède une ornementation relativement plus mesurée où les tombants du rabat se présentent sans dentelle.

Cette disposition apparaît plus rarement sur les peintures du début de la décennie ; ce qui signifie pas qu'elle n'était pas portée : il en est un exemple avec le portrait de cet officier militaire (premier portrait ci-contre, daté de 1631). La juxtaposition des trois portraits montrent l'évolution de la forme.

Cette disposition apparaît plus rarement sur les peintures du début de la décennie ; ce qui signifie pas qu'elle n'était pas portée : il en est un exemple avec le portrait de cet officier militaire (premier portrait ci-contre, daté de 1631). La juxtaposition des trois portraits montrent l'évolution de la forme.

En revanche, les portraits de la seconde moitié des années 1630 présentent presque exclusivement ce retrait de l'ornementation ; c-dessous, dans une forme très épurée :

En parallèle, le rabat blanc sans rebords et sans dentelle se porte durant toute la décennie. Il n'y a que sa taille qui permet de le dater approximativement.

Les années 1640

En France

Modèle en dentelle

Au début des années 40, la taille du rabat se raccourcit, laissant les épaules à découvert. Le grand col de dentelle tombe en désuétude. Au fil des années, il se rétrécit au point de revenir à la taille d'un simple petit col rabattu sur le cou. Ces évolutions se retrouvent assez bien résumées sur ces portraits successifs du duc Charles-Emmanuel II de Savoie (1634-1675), cousin de Louis XIV (galerie d'images ci-dessous).

Le point de départ de cette mode est le relâchement du rabat au-dessus de la poitrine (image ci-contre : portrait d'homme attribué à Eustache Lesueur, musée du Louvre). Il présente un pli sous une forme d'ondulation qui contraste avec le rabat lourdement empesé et applati qui prévalait dans la mode précédente. Ici encore, c'est l'effet de négligence qui dicte la tendance.

Cet effet se remarque sur les portraits français dès la fin des années trente (le portrait peint par Eustache Lesueur ci-contre est peut-être un tableau peint à la fin des années 30).

Une autre tendance marque le début des années 1640, c'est celle du raccourcissement du rabat dans sa longueur. En se retirant des épaules et en s'avançant sur la poitrine, le rabat adopte une ligne carrée (galerie d'images ci-dessous).

Dans le deuxième quart de la décennie, la rabat de dentelle continue de se réduire. Ce rétrécissement peut se mesurer au nombre de dents lobés qui ornent le rebord ; le rabat passe ainsi de huit à six dents sur le devant de la poitrine. C'est la forme que porte Louis XIV sur un portrait où il est encore revêtu de sa robe d'enfant, soit vers 1643 (image ci-contre : extrait d'Anne d'Autriche, reine de France et ses enfants, Château de Versailles).

Dans le deuxième quart de la décennie, la rabat de dentelle continue de se réduire. Ce rétrécissement peut se mesurer au nombre de dents lobés qui ornent le rebord ; le rabat passe ainsi de huit à six dents sur le devant de la poitrine. C'est la forme que porte Louis XIV sur un portrait où il est encore revêtu de sa robe d'enfant, soit vers 1643 (image ci-contre : extrait d'Anne d'Autriche, reine de France et ses enfants, Château de Versailles).

C'est aussi le rabat porté par les grands officiers de la Couronne à la fin du règne de Louis XIII (galerie d'images ci-dessous : portraits de Lesdiguières, Cinq-Mars, Tréville, Longueville). Au commencement du règne de Louis XIV, le grand rabat de dentelle a disparu des portraits de cour.

L'une des caractéristiques du rabat de cette époque est la forme lobée des dents qui le bordent. La tendance des bords très découpés avec des dents en arc outrepassé cède définitivement la place à un style beaucoup plus sobre, fait de lobes arrondis (image ci-contre à droite : portrait d'un luthier par le peintre flamand Jean Cossiers).

L'une des caractéristiques du rabat de cette époque est la forme lobée des dents qui le bordent. La tendance des bords très découpés avec des dents en arc outrepassé cède définitivement la place à un style beaucoup plus sobre, fait de lobes arrondis (image ci-contre à droite : portrait d'un luthier par le peintre flamand Jean Cossiers).

Au fur et à mesure du temps, la délimitation des lobes est de plus en plus discrète. C'est la conséquence du raccourcissement du rabat qui limite le développement des saillies décoratives (image ci-contre à gauche : portrait du duc de Beaufort par Nocret avant 1649, musée des beaux-arts de Baltimore).

Au fur et à mesure du temps, la délimitation des lobes est de plus en plus discrète. C'est la conséquence du raccourcissement du rabat qui limite le développement des saillies décoratives (image ci-contre à gauche : portrait du duc de Beaufort par Nocret avant 1649, musée des beaux-arts de Baltimore).

Dans la deuxième moitié de la décennie, le rabat passe de six à quatre dents sur le devant de la poitrine (galerie d'images ci-dessous).

Le modèle sans dentelle.

Le rabat sans dentelle présente une évolution plus compliquée à saisir, car en se réduisant il rejoint les formes simples qui habillent les personnes qui ne suivent pas la mode. Il suffit de voir les scènes de genre peintes par les frères Le Nain pour se rendre compte de la pluralité des modèles.

Son évolution est comme pour le modèle en dentelle : retrait des épaules, avancée au-dessus de la poitrine, effet d'ondulation, puis réduction générale (galerie de portraits ci-dessous).

C'est de cette tendance que naît dans le courant de la décennie une forme rectangulaire très caractéristique ; en se réduisant uniquement sur les cotés, le rabat présente une forme allongée non plus aligné sur les épaules mais perpendiculaire à elles, pendu au-dessus de la poitrine (galerie de portraits ci-dessous).

C'est de cette tendance que naît dans le courant de la décennie une forme rectangulaire très caractéristique ; en se réduisant uniquement sur les cotés, le rabat présente une forme allongée non plus aligné sur les épaules mais perpendiculaire à elles, pendu au-dessus de la poitrine (galerie de portraits ci-dessous).

C'est ce qui aboutit au modèle porté par le fameux portrait de René Descartes peint d'après Frans Hals vers 1649 et aujourd'hui conservé au musée du Louvre (image ci-contre).

Parallèlement à cette mode, il existe pour les notables un modèle plus conventionnel présentant un tissu empesé de façon si rigide qu'il ne présente pas - ou peu - cet effet d'ondulation sur la poitrine. C'est le rabat à la fois sobre et distingué que portent les hommes de loi. En se raccourcissant, il a cette forme classique presque intemporelle qui rend difficile la datation par l'habit des portraits l'arborant.

L'étude des portraits des édiles (échevins de Paris, consuls de Narbonne, capitouls de Toulouse) montre que ce modèle suit la tendance à sa façon et que pour les années 1640, il se réduit également au point de revenir au petit col blanc.

L'étude des portraits des édiles (échevins de Paris, consuls de Narbonne, capitouls de Toulouse) montre que ce modèle suit la tendance à sa façon et que pour les années 1640, il se réduit également au point de revenir au petit col blanc.

Aux Provinces-Unies

En 1640, la ligne du rabat présente deux axes de déplacement. Le premier concerne le retrait des épaules et le second, son allongement sur la poitrine : le rabat se réduit en longueur en même temps, qu'il s'avance en largeur. Cette combinaison lui donne une ligne carrée qu'il va conserver pendant toute la première moitié de la décennie.

En 1640, la ligne du rabat présente deux axes de déplacement. Le premier concerne le retrait des épaules et le second, son allongement sur la poitrine : le rabat se réduit en longueur en même temps, qu'il s'avance en largeur. Cette combinaison lui donne une ligne carrée qu'il va conserver pendant toute la première moitié de la décennie.

Cet effet est très marqué sur les portraits peints vers 1640-1642 (galerie de portraits ci-contre).

Parallèlement, le rabat continue son rétrécissement amorcé vers 1636-1638. Il se réduit progressivement d'un à deux centimètre par an environ. Les premières lignes de portraits ci-dessous illustrent cette évolution. Dans la seconde moitié de la décennie, le rabat se réduit à quelques centimètres de largeur.

Au sein de cette tendance, le rabat se présente soit de façon empesée et raide (comme sur nombre de portraits de Frédéric-Henri prince d'Orange), soit de façon souple et relachée (comme la grande majorité des portraits ci-dessous).

On trouvera la même évolution pour le rabat sans dentelle :